Aunque la motive la bronca, el miedo, la necesidad de poner un límite, de presionar por un reclamo, todas razones con un componente altísimo de insatisfacción, lo que realmente contiene una movilización popular es amor. Amor y odio, el yin y el yang.

Lo comprobé una vez más el sábado 17 de septiembre, en el corte del puente Rosario-Victoria. Llegamos allí con la ira que nos produjo una semana en la que se hizo literal el eslogan “en Rosario no se puede respirar”, la angustia de saber que lo que se quema allá enfrente es el futuro de nuestra comunidad, y la indignación por la falta de voluntad política para resolver el problema de que la codicia de unos pocos produzca tanto daño a unos muchos.

Pero esos sentimientos comenzaron a transmutar, a perder espacio con el correr del tiempo, en ese mismo lugar al que fuimos a expresarlos. Y se impuso el amor, siempre se impone el amor.

Debe ser por eso que en realidad me la pasé abrazando gente. Amistades viejas y actuales, un ex compañero de la escuela, alguien a quien solo conocía de las redes. Y que terminé blando y emocionado, con pasos torpes en la ronda de chacarera, rodeado de personas conocidas y desconocidas a las que hubiera besado con ganas antes de irme. Pero bueno, no se podía, porque si no todavía estaría allá y ya pasó una semana.

Hubo situaciones parecidas en la movilización que se realizó en el Monumento a la Bandera después del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. Amor entre los discursos de odio. Alegría de encontrarse, como antídoto de aquello terrible que motiva el encuentro.

Mucho se habló de las distancias entre el clima político argentino luego del ataque a Cristina con el que imperó durante el levantamiento militar de Semana Santa del 87. El balcón Alfonsín-Cafiero vs. la cornisa Cristina-Macri. La concordia vs. la grieta.

Bueno, más allá de esas diferencias que en realidad se definen en los círculos de poder, estoy seguro de que tanto en el corte del puente Rosario-Victoria del 17 de septiembre como en la concentración en el Monumento a la Bandera del 2 del mismo mes, a más de uno le pasó lo mismo que a mí en las movilizaciones de Semana Santa del 87, cuando salimos a repudiar la asonada golpista y defender la democracia: me enamoré.

Por lo tanto, tengo prueba vívida y empírica de que las movilizaciones, ese nosotros que nos da la oportunidad de ser uno y al mismo tiempo ser todos, generan un ámbito amoroso que a la larga o a la corta transforma y disuelve todo otro sentimiento.

Acaso eso sea un don de toda ceremonia colectiva. Vuelvo a la experiencia propia: actos, fiestas, danzas, recitales son ámbitos donde la transmutación también ocurre. Entonces, le diría a Bill Clinton: es la cultura, estúpido.

¿Cómo no me iba a enamorar en Semana Santa del 87?, pienso ahora. Fue algo así como la coronación de una década que, a los jóvenes de ese ayer, nos regaló eso: el poder de la transformación. Del dolor y la indignación por Malvinas, del reclamo “milicos, muy mal paridos, digan qué hicieron con los desaparecidos”; al límite del Nunca Más y el sueño democrático del que los carapintadas nos vinieron a despertar antes de que “los capitanes de la industria” nos dejaran sin cama.

Mi proceso personal venía en línea con el del país. El 12 de marzo de 1983 murió mi viejo, Lucho. La recuperación de la democracia me encontró, como a esa Argentina que buscaba a sus desaparecidos y contaba a sus muertos, en duelo. Pero a la vez con la esperanza de que alumbrara un nuevo tiempo. Otra vez el yin y el yang. La vida y la muerte. O la muerte y la vida en este caso.

Si había un ámbito donde mi yo adolescente podía producir la transformación era en el espacio colectivo: los actos y marchas políticas, las primeras reuniones para formar el centro de estudiantes de la escuela, la participación en el Movimiento Intransigente Secundario (brazo del Partido Intransigente de Oscar Alende) y los recitales.

Mi generación tuvo ese privilegio. La Argentina era un jardín arrasado pero vivo. Y Rosario, como cantaba Lalo de los Santos, era mi infancia y mis amigos, aunque en realidad nunca fue un lugar fácil. Pero no importaba, porque teníamos sueños colectivos, que son siempre los más lindos porque en lo colectivo hay amor a montones. Y esta nota, lo entiendo justo en esta línea, es mi canción de amor.

Mi generación lloró muertos pero no murió. Creyó tener así el agua que revive la tierra seca.

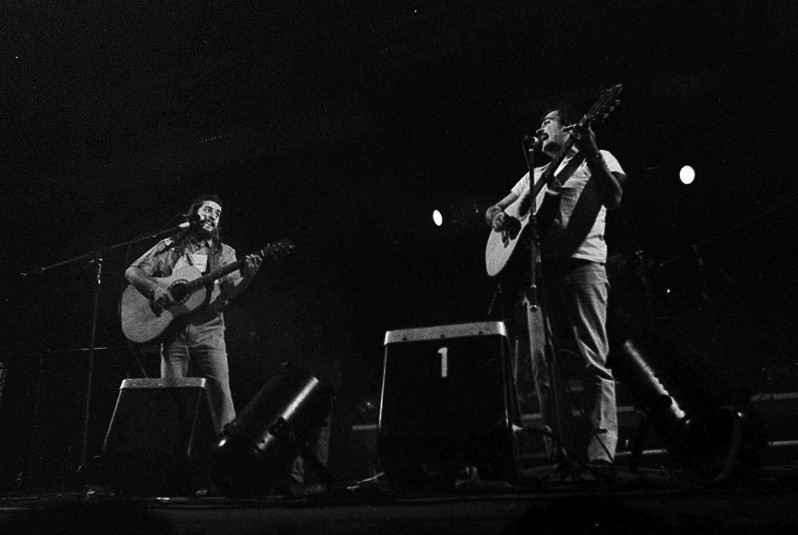

Si hay una música que emergió justo en ese momento fundacional del país es la de la trova rosarina: canciones de amor y llanto, sería una reducción odiosa.

El 19 de marzo de 1983, escribió hace algunos años en Rosario3 el periodista Juan Cruz Revello, fue la noche en que Rosario conoció su música. En el estadio cubierto de Newell’s se hizo un festival de varias horas en los que tocaron, entre otros, Litto Nebbia, Baglietto –que tenía a Fito como sostén de su banda–, Silvina Garré, Abonizio, Fandermole, Fabián Gallardo, Lalo de los Santos. Parte de recital quedó registrado en un disco doble que se puede escuchar acá. Cómo lloré a mi muerto aquella noche. Y encima en Newell’s, uno de nuestros lugares en el mundo.

Tenía 15 años y sentí que Litto Nebbia, a quien amaré por siempre por eso, me hablaba a mí. “A fuerzas de golpes, perdiendo el asombro, se está haciendo el hombre, por la madrugada”, vino primero (“Canción sin puñales”). Y enseguida: “Yo no permito que me impidan seguir, yo los invito a que me vean seguir” (“Yo no permito”). Aún era dictadura, pero el cambio de época había comenzado a operar: ya sabíamos que venía nuestra primavera.

Después sembramos y crecieron flores. El jardín volvió a poblarse. En las calles miles y miles comenzaron a transitar y desbordaron el surco de los pañuelos.

Como pasó con los músicos, Rosario –mi generación al menos– conoció a sus poetas, a sus actores y actrices, a sus artistas. También sus bares, se inventó una noche con boliches por un lado y peñas por el otro, más un extraño punto intermedio que se llamaba Luna. El río no, el río se abrió a la ciudad bastante después.

También empezó a conocer su historia y, como toda la Argentina, a sus monstruos: los represores y su amplia gama de amigos. Entre ellos algunos que hasta podían dar risa, como la Liga de la Decencia, una entidad con fuerte influencia en los medios de comunicación que realizaba campañas en pro de “la moral y las buenas costumbres”, a la que la revista "Risario" llamaba “Liga de la demencia”.

Pero lo de las carapintadas era otra cosa. Un intento de golpe de Estado se convertía en una amenaza insoportable, nada para reírse.

La democracia era aún una construcción frágil, en parte porque ya uno de los sueños colectivos del cambio de época naufragaba: ni se comía, ni se curaba, ni se educaba. Yo era parte de un grupo, con otros hoy periodistas como Alvaro Torriglia, Walter Palena y Hernán Lascano, que a la salida de la facultad se emborrachaba con vino Toro en el Vómito (a nadie se le ocurría decirle Comedor Balcarce) y partía a estirar la noche al grito de –perdón, Don Raúl– “ya todos saben que Alfonsín no tiene bolas, son dos chapitas de Coca Cola”. Pero todos nosotros salimos desesperados, angustiados, con temor pero decididos, a dejar en claro que con la democracia no se jode.

Participamos de la toma de la facultad del jueves santo del 87. Allí escribimos algo que creíamos una especie de “diario clandestino” que contaba “la verdad de la milanesa”, lo imprimimos con un mimeógrafo que encontramos en un salón y al día siguiente lo llevamos al Monumento a la Bandera, donde una multitud estaba movilizada a la espera de noticias, mientras el peronista Antonio Cafiero ocupaba un despacho cercano al de Alfonsín en la Casa Rosada y en el Concejo Municipal de Rosario se instaló el gobernador peronista José María Vernet junto con los dirigentes socialista Guillermo Estévez Boero y radical Luis Changui Cáceres (el intendente Usandizaga no, se quedó en su casa de fin de semana en Funes y luego dijo que se enteraba de lo que pasaba “entre chorizo y chorizo”).

Ese viernes santo en el propileo, cerca de la llama votiva, le dí nuestro “diario clandestino” a una chica de "la Fede" que estudiaba en Agrarias y había conocido de vista unos días antes en un plenario que buscaba cristalizar a nivel UNR la coalición que gobernaba el centro de estudiantes de nuestra facultad de Ciencia Política y Comunicación Social, entonces ubicada en el edificio de Derecho: el Frente Unidad Popular para la Liberación, que reunía a radicales disidentes, peronistas, intransigentes, comunistas e independientes (el cantito era: “Radicales de Yrigoyen, peronistas de Perón, comunista, intransigente, para la liberación”). Ella me sonrió, me miró a los ojos, agarró la hoja de papel, me dio un beso. Yo me enamoré.

A los dos o tres días la encontré en la peatonal Córdoba. Me dio otro beso que esta vez rozó mi boca, y mientras lo hacía deslizó una mano hacia uno de los bolsillos de atrás de mi vaquero marca Lois. La democracia había resistido el intento de golpe de Estado y yo tenía una novia comunista, mi primer amor nacido en una movilización popular. De lo colectivo a lo individual, pura vida.

Cómo no van a surgir nuevos amores de la marcha que, por ejemplo, salió a repudiar el atentado a Cristina o de las que piden ley de humedales ya. Quizás solo sean de peronistas con peronistas: es otra época y también hay otras épicas. O de ambientalistas con ambientalistas. No, no está la plaza de Alfonsín y Cafiero, pero por suerte sigue habiendo plazas, y bien que hay muchos que preferirían que no las hubiera.

La ya mencionada revista "Risario", que salvando las distancias era nuestra revista "Humor" por el lugar revelador que ocupó en esa ciudad de los años 80 demasiado acostumbrada a los silencios, solía reproducir letras de cantautores locales en sus páginas.

Yo las recortaba y las clavaba con chinches al empapelado de mi habitación de adolescente, esa en la que encerrado atravesaba aún el duelo por mi padre ausente. Una de mis preferidas era de Adrián Abonizio. La canción se llama “Plantas argentinas”, y habla de aquellos años, pero ahora siento que también de estos, con otros fuegos y otras muertes. Aquí van las últimas estrofas:

Y veo a la gente buscando en la arena

Restos de lo que quedó

Y en un teatro abandonado

Un actor pinta el mundo verde claro

El mundo es verde claro, como esas plantas

Salvadas del incendio, en que crecieron

Son plantas con espinas

Son argentinas, y las quiero

Más popular

El drama íntimo y familiar que Juan Pedro Aleart contó en vivo: una historia de abusos, denuncias y suicidio